Una computadora que dependa del micelio de hongos para almacenar información podría algún día ser una alternativa de bajo costo a la generación actual de hardware de memoria. Utilizando hongos shiitake comunes y corrientes (Lentinula edodes), los científicos han construido memristores funcionales –elementos de circuito que “recuerdan” sus estados eléctricos pasados–, no a partir de dióxido de titanio o silicio, sino de la parte similar a la raíz (y en cierto modo a una neurona) de un hongo llamado micelio. El resultado es un memristor con un rendimiento comparable al de un chip basado en silicio, pero potencialmente de bajo costo, escalable y respetuoso con el medio ambiente de maneras que muchos componentes de computadoras actuales no lo son.

“Poder desarrollar microchips que imiten la actividad neuronal real significa que no se necesita mucha energía para el modo de espera o cuando la máquina no se utiliza”, afirma el psiquiatra John LaRocco, de la Universidad Estatal de Ohio. “Eso puede representar una enorme ventaja computacional y económica”.

El desarrollo de una computadora que se comporte como un cerebro requiere el desarrollo de componentes que también se comporten como partes del cerebro. Uno de estos requisitos son los memristores, que pueden actuar como sinapsis: uniones entre neuronas que gestionan el flujo de información.

Los científicos han considerado usar hongos como componentes de computadoras, sobre todo porque las redes miceliales se comportan de forma similar a las redes neuronales. Tienen una estructura similar y transmiten información mediante señales eléctricas y químicas, al igual que un cerebro. Pero el hecho de que en realidad no sean cerebros significa que se necesita algún tipo de ingeniería para que hagan lo que los científicos necesitan que hagan.

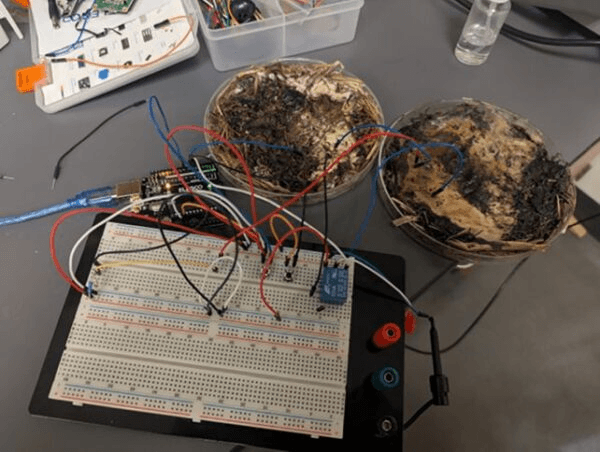

El equipo utilizó hongos shiitake debido a su robustez, resiliencia y resistencia a factores estresantes como la radiación. Los investigadores sembraron nueve muestras en placas de Petri con sustrato y las cultivaron en condiciones controladas de temperatura y humedad.

Cuando el micelio creció lo suficiente como para cubrir la placa de Petri, los investigadores secaron cada muestra en un área bien ventilada, bajo la luz solar directa, para asegurar su viabilidad a largo plazo. Así preparadas, cada muestra estaba lista para ser puesta a prueba y probar su capacidad computacional, conectada a un circuito diseñado específicamente para ser inundada con corrientes eléctricas.

“Conectábamos cables eléctricos y sondas en diferentes puntos de los hongos, ya que cada parte tiene propiedades eléctricas diferentes”, explica LaRocco. “Dependiendo del voltaje y la conectividad, observábamos diferentes rendimientos”.

Los investigadores lograron un rendimiento de 5850 hercios, con una precisión del 90% con su “memristor”, es decir, conmuta señales a una velocidad de aproximadamente 5850 veces por segundo, o una conmutación cada 170 microsegundos aproximadamente. Los memristores más lentos disponibles comercialmente comienzan a poco menos del doble de esa velocidad, por lo que el experimento es sumamente prometedor para los primeros pasos.

Los investigadores también descubrieron que, a medida que aumentaba el voltaje eléctrico, el rendimiento del hongo disminuía. Lo compensaron añadiendo más hongos al circuito.

No tendrás una computadora micelial que impulse tu doomscrolling en un futuro próximo. Aun así, los hallazgos indican que esta es una vía prometedora para la investigación y el desarrollo futuros de componentes accesibles, económicos y biodegradables, con posibles aplicaciones que abarcan desde dispositivos personales hasta la industria aeroespacial.

“Todo lo que se necesita para empezar a explorar los hongos y la informática podría ser tan pequeño como una pila de compost y algunos aparatos electrónicos caseros, o tan grande como una fábrica de cultivos con plantillas prefabricadas”, dice LaRocco. “Todos son viables con los recursos que tenemos ahora”.

Como señalan los investigadores en su artículo, “El futuro de la informática podría ser fúngico”.

La investigación ha sido publicada en PLOS One.

Fuente: Science Alert.