En un fresco día de diciembre de 2024, en lo profundo de una emulación virtual de un mainframe de los años 60, una línea anticuada volvió a la vida:

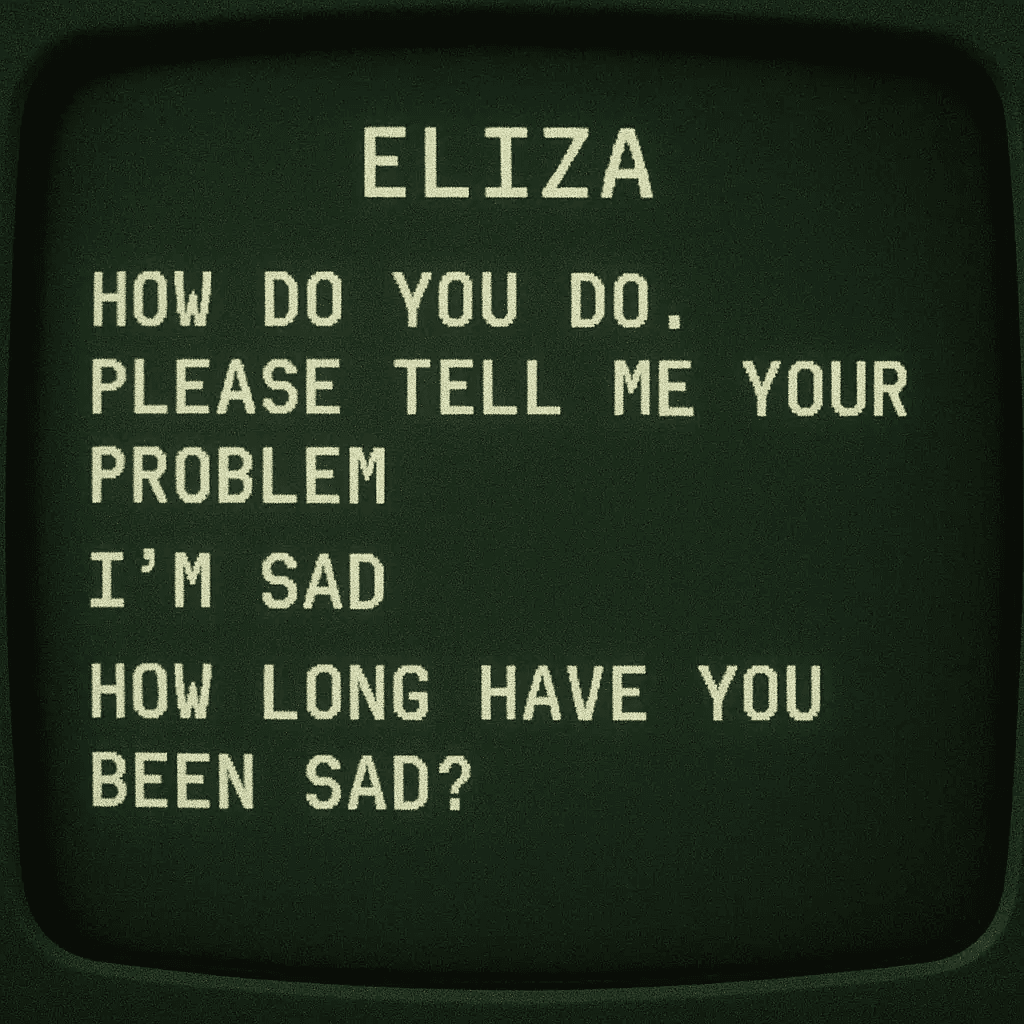

¿CÓMO ESTÁS? POR FAVOR CUÉNTAME TU PROBLEMA .

Esta era la propia ELIZA, no una réplica. El primer chatbot jamás creado, revivido en el mismo tipo de computadora en la que funcionó por primera vez hace casi seis décadas.

Espera, ¿qué es ELIZA?

Hoy en día todos nos hemos acostumbrado a las IA y a los chatbots sofisticados, pero ¿qué pasaría si te dijéramos que el primer chatbot tiene alrededor de 60 años?

Creado entre 1964 y 1966 por el informático del MIT Joseph Weizenbaum, ELIZA era un programa sencillo para los estándares actuales. Utilizaba la búsqueda de patrones y la sustitución para simular una conversación, en particular el tipo de preguntas abiertas que solían hacer los psicoterapeutas rogerianos. Cuando alguien escribía “Estoy triste”, ELIZA podía responder: “¿Cuánto tiempo llevas triste?”.

Para los estándares de la época, ELIZA era encantadora. La propia secretaria de Weizenbaum, atraída por sus respuestas, pidió en una ocasión que la dejaran a solas con ella. Otros se desahogaron con la máquina. ELIZA era conocida solo por unos pocos, pero en ese grupo se convirtió en un fenómeno cultural. Pero a medida que se extendía por las primeras redes informáticas, ocurrió algo extraño: la versión original se perdió.

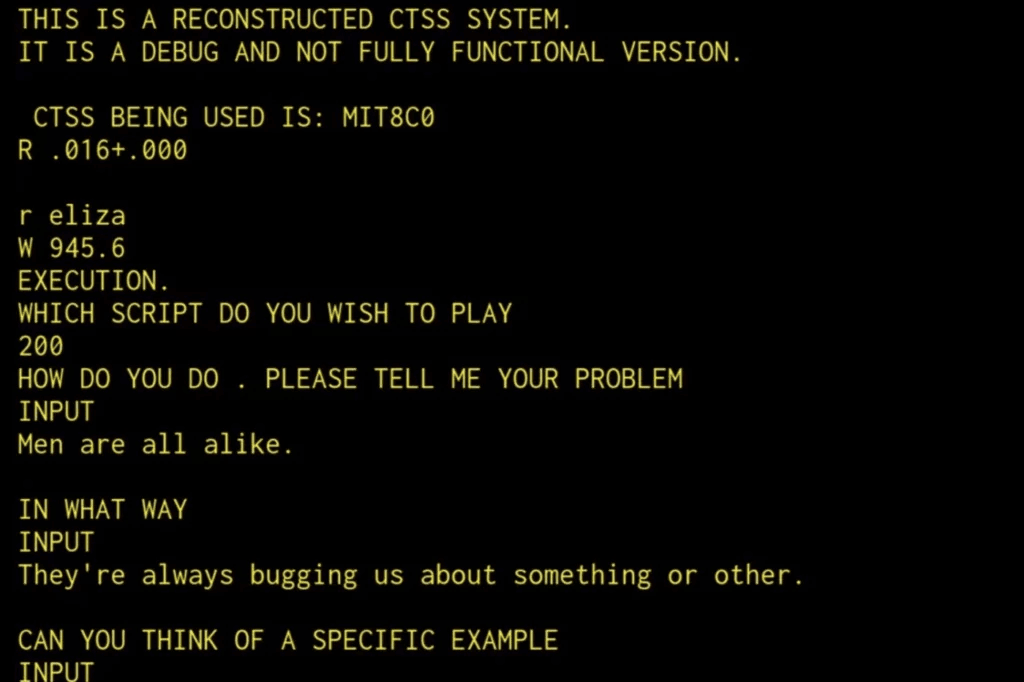

Weizenbaum escribió ELIZA en MAD-SLIP, una combinación de MAD (Decodificador Algebraico del MIT) y una biblioteca de procesamiento de listas que él mismo había desarrollado, llamada SLIP. Se ejecutaba en CTSS, el Sistema de Tiempo Compartido Compatible, alojado en el IBM 7094 del MIT. El CTSS era una bestia, una computadora enorme cuyo funcionamiento costó casi 3 millones de dólares. También fue la primera computadora en implementar el inicio de sesión con contraseña.

CTSS funcionaba en dos unidades de cinta: una para el usuario y otra para volcar el programa en la memoria. La memoria tenía 27.000 palabras (palabras de 36 bits) para los usuarios y 5.000 palabras para el supervisor (sistema operativo). Esto parece inimaginable para los estándares actuales, pero esto permitía ejecutar ELIZA.

Cómo se perdió el primer chatbot

El problema fue que la máquina nunca se conectó a ARPAnet, la precursora de internet. Así que, cuando otros programadores comenzaron a reescribir ELIZA en lenguajes como Lisp, fueron sus versiones las que se difundieron.

La versión de Lisp se convirtió en la variante dominante, viajando rápidamente a través de ARPAnet e integrándose en el ADN de las primeras investigaciones sobre IA. Poco después, una versión BASIC de ELIZA apareció en la revista Creative Computing en 1977, justo cuando las computadoras personales comenzaban a llegar a los hogares estadounidenses.

Como resultado, la mayoría de la gente conocía ELIZA como un artefacto académico basado en Lisp o como un programa BASIC lúdico escrito en su Apple II. El código original de MAD-SLIP cayó en el olvido. Hasta que un equipo de detectives digitales decidió buscarlo.

El descubrimiento de un fósil digital

En 2021, Jeff Shrager, quien escribió uno de los primeros clones de ELIZA en la década de 1970, convenció al archivista del MIT, Myles Crowley, para que investigara. Lo encontraron en una caja etiquetada como “conversaciones de computadora”. Dentro había una copia impresa de 1965 del código fuente original.

Pero había un problema. El código estaba incompleto, impreso con tinta descolorida y en un formato arcano creado antes de que existiera el ASCII. Algunas líneas estaban abreviadas en fragmentos crípticos como ” W'Rfor” WHENEVER. Otras ocupaban tarjetas perforadas, donde la falta de espacios o los errores tipográficos podían arruinar rutinas enteras.

La única forma de probarlo era revivir el propio CTSS, y eso significaba reconstruir una simulación de un IBM 7094. Y así lo hicieron.

El equipo —Rupert Lane, Anthony Hay, Arthur Schwarz, David M. Berry y Shrager— se autodenominó Equipo ELIZA . Juntos, se propusieron resucitar no solo ELIZA, sino todo su ecosistema.

Fue un trabajo lento y minucioso, y casi fracasó por un solo error: un cero faltante en la línea 1670 de una función. Pero cuando todo estuvo arreglado y resuelto, ELIZA por fin pudo hablar.

Los hombres son todos iguales.

¿EN QUÉ MANERA?

La línea hacía eco de una transcripción del artículo de Weizenbaum de 1966. ELIZA estaba viva nuevamente.

ELIZA puede… ¿aprender?

Nuevamente estamos hablando de un simple chatbot de los años 60. Pero ELIZA tenía una sorpresa más: podía aprender.

Enterrado en el código redescubierto se encontraba un “modo profesor” oculto, que se invocaba escribiendo +. Esta función, apenas mencionada en la obra publicada de Weizenbaum, permitía a los usuarios editar el script de ELIZA en tiempo real, añadiendo, eliminando y modificando reglas sobre la marcha. El programa podía guardar estos cambios en el disco, una especie de persistencia primitiva. No era exactamente aprendizaje automático, pero insinuaba algo más que simples respuestas predefinidas. En 1966, eso fue revolucionario.

ELIZA es un ejemplo histórico de la computación. Existió antes del término “chatbot”. Pero esto es mucho más que un simple ejemplo histórico. Encarnó ideas (razonamiento simbólico, computación interactiva, modelado psicológico) que sentaron las bases de la IA moderna. Y expuso el impulso humano de proyectar sentimientos en las máquinas. El propio Weizenbaum se convirtió en un crítico vehemente de tales proyecciones, advirtiendo sobre “la computadora como herramienta psicológica”.

Ahora más que nunca, con el auge de la IA, es hora de reflexionar sobre qué es ELIZA. Parece muy simple ahora, pero era fascinante hace 60 años. Parecía humana, pero, por supuesto, era solo un algoritmo. ¿Qué dice esto de nuestros sistemas de IA actuales?

Referencia de la revista: Rupert Lane et al., ELIZA Reanimated: El primer chatbot del mundo restaurado en el primer sistema de tiempo compartido del mundo, arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2501.06707

Fuente: ZME Science.