Últimamente, parece estar de moda reanalizar datos antiguos con nuestra comprensión moderna. Sin embargo, las implicaciones de dicho reanalización para algunos temas son más impactantes que para otros.

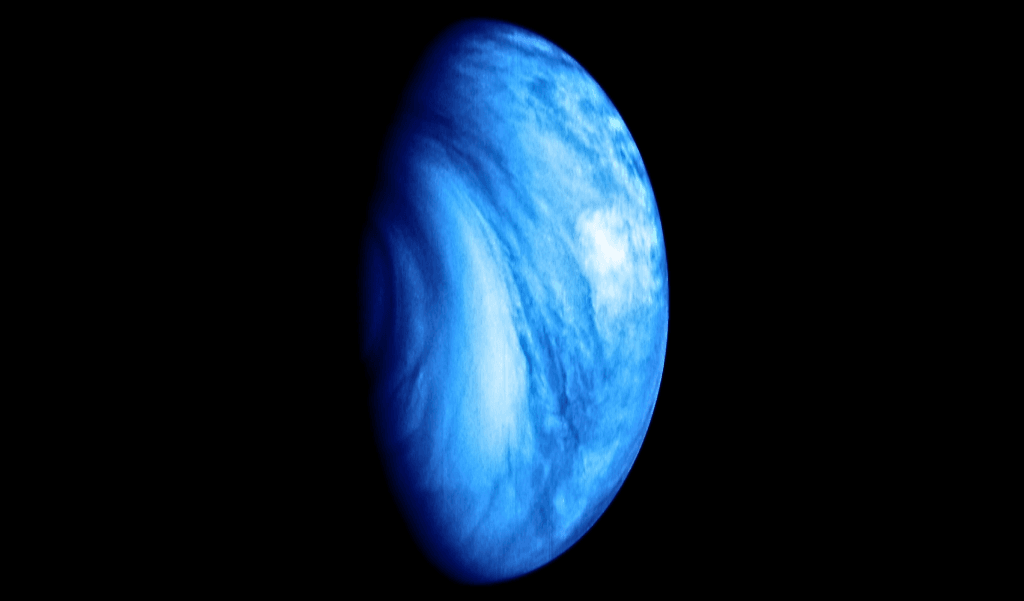

Uno de los temas más debatidos últimamente en la comunidad astrobiológica ha sido si puede o no existir vida en Venus, específicamente en sus capas de nubes, algunas de las cuales tienen algunas de las condiciones más parecidas a las de la Tierra en cualquier parte del sistema solar, al menos en términos de presión y temperatura. Un nuevo artículo de un equipo de investigadores estadounidenses acaba de agregar más leña al fuego de ese debate al reanalizar datos de la misión Pioneer a Venus, lanzada por la NASA en los años 70, y descubrir que las nubes de Venus están compuestas principalmente de agua.

Eso no significa que sea agua en el sentido tradicional de cómo creemos que el vapor de agua forma las nubes aquí en la Tierra. El monóxido de dihidrógeno en las nubes de Venus parece estar ligado a materiales hidratados en lugar de estar solo como gotas de agua pura.

Pero esto sigue siendo un cambio drástico respecto a nuestra comprensión actual de que las nubes de Venus están compuestas principalmente de ácido sulfúrico. Aún queda algo de este material flotando —el 22% del material de las nubes, según el artículo—, pero ¿cómo pudieron los científicos de los años 70 estar tan equivocados en cuanto a las lecturas de sus instrumentos?

Para responder a esta pregunta fue necesaria una investigación científica por parte de una serie de investigadores de varias instituciones, entre ellas Cal Poly Pomona, la Universidad de Wisconsin, la Universidad Estatal de Arizona e incluso la propia NASA, para descubrir los antiguos datos del Pioneer. Se habían almacenado en microfilm en la oficina del Archivo Coordinado de Datos de Ciencias Espaciales de la NASA, por lo que el primer paso para volver a analizar los datos fue extraerlos de los archivos y digitalizarlos.

La inspiración para la idea surgió de una conversación entre Rakesh Mogul de Cal Tech Pomona y Sanjay Limaye, un experto en Venus de la Universidad de Wisconsin, quienes estaban hablando sobre la composición de las nubes de Venus y luego acordaron que debían volver a analizar los datos de espectrometría de masas que Pioneer recopiló originalmente, ya que pensaron que podría haber algunos conocimientos nuevos para obtener allí. Resultó que sí los había.

Los datos provienen de dos instrumentos a bordo de la sonda Pioneer Venus Large Probe (parte de la misión Pioneer que descendió a través de las nubes de Venus): el espectrómetro de masas neutral (LNMS) y el cromatógrafo de gases (LGC). Los Dres. Mogul y Limaye se dieron cuenta de que, a medida que la sonda descendía a través de las partes más espesas de la atmósfera, las entradas de estos instrumentos, que estaban diseñados para medir los gases atmosféricos, se obstruían con partículas aerosolizadas procedentes de las nubes.

Como evidencia de esta obstrucción, apuntan a una caída masiva, pero temporal, de los niveles de CO2 en la atmósfera a medida que la sonda descendía a través de las capas de nubes. En lugar de atribuirlo a un fallo del instrumento, analizaron los datos como una forma de analizar los tipos de aerosoles que estaban atrapados en la entrada, y lo hicieron observando sus temperaturas de combustión.

A medida que la sonda continuaba descendiendo por la atmósfera, fundió los diversos aerosoles a diferentes temperaturas (y permitió que la entrada volviera a fluir libremente, lo que provocó que la lectura de CO₂ volviera a subir). Analizar qué gases se liberaron a las temperaturas a las que se fundieron esos aerosoles les ayudaría a comprender de qué estaban compuestos los aerosoles y, por ende, las propias nubes.

Lo primero que notaron fueron picos masivos de temperatura en el agua a 185°C y 414°C, indicativos de hidratos como el sulfato férrico hidratado y el sulfato de magnesio hidratado. También observaron que el agua constituía la mayor parte de los aerosoles (62%), aunque casi toda estaba ligada a estos hidratos.

Como era de esperar, el ácido sulfúrico también estaba presente en los aerosoles. Se evidenció en una importante liberación como SO₂ alrededor de 215°C, la temperatura a la que se descompone el ácido sulfúrico. Curiosamente, también se evidenció otra liberación de SO₂ alrededor de 397°C, lo que indicaba la presencia de otro compuesto de sulfato, más estable térmicamente, en los aerosoles.

Un indicio de la posible composición de ese compuesto provino de un aumento repentino en otra firma química, aunque inesperada: el hierro. A la misma temperatura que el segundo aumento repentino de SO₂, el LNMS detectó un aumento repentino en los iones de hierro.

Combinado con la liberación de SO2 a esa temperatura, hay un fuerte indicio de que uno de los aerosoles es sulfato férrico, que se descompone en óxido de hierro y óxidos de azufre alrededor de esas temperaturas. Las estimaciones sitúan el contenido de sulfato férrico de los aerosoles en hasta un 16%, casi igualando el 22% estimado para el ácido sulfúrico que se creía que dominaba los bancos de nubes hasta este artículo.

Entonces, ¿de dónde proviene el hierro? Los autores creen que proviene del polvo cósmico que es absorbido por la atmósfera de Venus y luego reacciona con el banco de nubes ácidas. Pero, en definitiva, el hallazgo más importante de este nuevo análisis es la importante presencia de agua.

También resuelve el misterio de por qué hubo una discrepancia entre las sondas que recogieron datos de las nubes reales en comparación con las que simplemente escanearon de forma remota la capa de nubes de Venus con equipos de espectroscopia en términos del contenido de agua de las nubes. Los dispositivos de detección remota no podrían detectar el agua contenida en los hidratos, sólo la cantidad de vapor atmosférico, lo que haría que las sondas de descenso sean mucho más precisas en su cálculo del contenido total de agua.

Todos estos nuevos conocimientos tienen, obviamente, importantes implicaciones para la búsqueda de vida en las nubes de Venus, ya que uno de los principales argumentos en contra de esa posibilidad era la escasez de agua en ese entorno. Resulta que el agua es mucho más abundante de lo que se creía, aunque hay que reconocer que es bastante ácida para el gusto de la mayoría de los microbios terrestres.

Esta nueva comprensión demuestra la utilidad de incluso los datos antiguos y su contribución eficaz a los debates modernos sobre cuestiones científicas sin respuesta. El problema podría residir simplemente en encontrarlos enterrados en los archivos de la NASA, lo que en sí mismo puede ser una proeza científica.

Fuente: Science Alert.