La extinción masiva que acabó con el 80% de la vida en la Tierra hace 250 millones de años podría no haber sido tan desastrosa para las plantas, según sugieren nuevos fósiles. Científicos han identificado un refugio en China donde, al parecer, las plantas resistieron la peor mortandad del planeta.

La extinción masiva del final del Pérmico, también conocida como la “Gran Mortandad”, tuvo lugar hace 251,9 millones de años. En aquel entonces, el supercontinente Pangea se estaba fragmentando, pero toda la superficie terrestre seguía estando prácticamente agrupada, con los continentes recién formados separados por mares poco profundos. Una enorme erupción de un sistema volcánico llamado Trampas Siberianas parece haber disparado los niveles de dióxido de carbono: un estudio de 2021 estimó que el CO2 atmosférico alcanzó las 2500 partes por millón (ppm) en este período, en comparación con los niveles actuales de 425 ppm. Esto provocó el calentamiento global y la acidificación de los océanos, lo que provocó un colapso masivo del ecosistema oceánico.

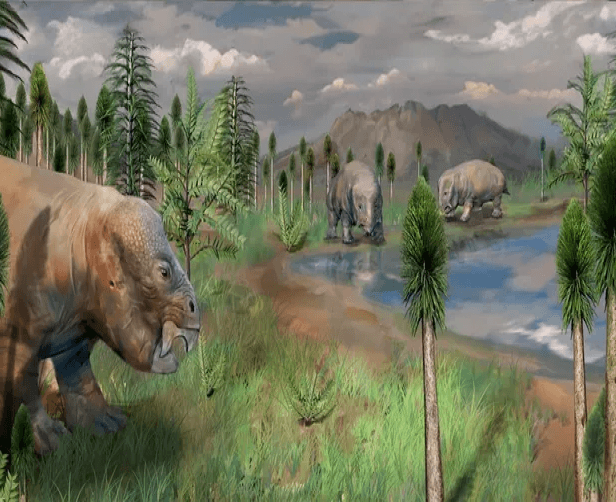

La situación en tierra firme es mucho más confusa. Solo unos pocos lugares en el mundo tienen capas de roca que contienen fósiles de ecosistemas terrestres de finales del Pérmico y principios del Triásico. Un nuevo estudio de uno de estos lugares, ubicado en lo que hoy es el noreste de China, reveló un refugio donde el ecosistema se mantuvo relativamente sano a pesar de la Gran Mortandad. En este lugar, los bosques de gimnospermas productores de semillas continuaron creciendo, complementados con helechos productores de esporas.

“Al menos en este lugar, no vemos una extinción masiva de plantas”, dijo a Live Science el coautor del estudio, Wan Yang, profesor de geología y geofísica en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri.

El hallazgo, publicado el miércoles 12 de marzo en la revista Science Advances, refuerza la idea de que la Gran Mortandad fue más complicada en la tierra que en los mares, dijo Yang.

¿El gran cambio?

Yang y sus colegas analizaron capas de roca en Xinjiang que abarcan el evento de extinción masiva. Una gran ventaja de este yacimiento, ahora desértico, es que las rocas incluyen capas de ceniza que albergan diminutos cristales llamados circones. Estos contienen elementos radiactivos (plomo y uranio) que se desintegran gradualmente, lo que permite a los investigadores determinar el tiempo transcurrido desde su formación. Esto significa que los investigadores pueden datar las capas de roca aquí con mayor precisión que en otros yacimientos.

Algunas de estas capas también contienen esporas y polen fósiles. Estos fósiles revelan que no hubo una extinción masiva ni una repoblación masiva, sino una lenta transición de especies, afirmó Yang.

Esto es consistente con otra evidencia de África y Argentina, donde las poblaciones de plantas parecen haber cambiado gradualmente en lugar de morir dramáticamente y luego repoblarse, dijo Josefina Bodnar, paleobotánica de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, que no participó en la investigación.

Las plantas terrestres “poseen numerosas adaptaciones que les permiten sobrevivir a esta extinción”, declaró Bodnar a Live Science. “Por ejemplo, poseen estructuras subterráneas, raíces o tallos, que pueden sobrevivir quizás cientos de años”. Las semillas también pueden persistir durante mucho tiempo, añadió.

Esta supervivencia pudo haber sido particularmente posible en regiones húmedas de latitudes altas. El sitio en Xinjiang estuvo antaño salpicado de lagos y ríos, a unos cientos de kilómetros de la costa. Otros lugares donde se han encontrado refugios vegetales, como Argentina, también se encontraban en latitudes altas del Pérmico, lejos del ecuador, donde las temperaturas eran las más altas. Yang y sus colegas descubrieron que durante el Pérmico tardío y el Triásico temprano, el clima se volvió un poco más seco en lo que hoy es Xinjiang, pero no lo suficiente como para causar deforestación.

Esto podría haber sido consecuencia de la ubicación, afirmó Devin Hoffman, investigador en paleontología del University College de Londres, quien no participó en el nuevo estudio. Los animales marinos no escaparon de la acidificación global de los océanos. Sin embargo, el cambio climático terrestre no fue uniforme. El impacto habría sido más pronunciado en el centro de Pangea, un vasto desierto.

Esto significa que en regiones terrestres más templadas, la supervivencia podría haber sido posible, declaró Hoffman a Live Science. “Básicamente, todo se desplaza hacia los polos y la costa, pero en tierra se pueden evitar algunos de los efectos”, añadió.

La memoria del planeta

Estos hallazgos han generado debate sobre si la mayor extinción masiva de la historia merece el nombre de terrestre. “La llamaré una crisis terrestre. No una extinción”, declaró Robert Gastaldo, profesor emérito de Geología del Colby College, quien no participó en el nuevo estudio, pero colaboró con Yang en el pasado.

La extinción del final del Pérmico resulta especialmente interesante para los científicos porque fue impulsada por los gases de efecto invernadero, de forma muy similar al cambio climático actual. La situación era mucho más extrema entonces: los casquetes polares se derritieron por completo, una situación que provocaría un aumento asombroso del nivel del mar de 70 metros en la actualidad.

Pero los humanos pueden ser casi tan letales como los volcanes gigantes. Un estudio de 2020 , por ejemplo, descubrió que una extinción menor al final del Triásico (hace 201 millones de años) fue impulsada por pulsos de gases de efecto invernadero de volcanes de una escala similar a la que se espera que emita la humanidad para finales de este siglo. Estudiar estas catástrofes antiguas puede darnos una idea de qué esperar con niveles de dióxido de carbono atmosférico que la gente nunca ha experimentado, afirmó Gastaldo.

“El planeta lo ha experimentado”, dijo. “La memoria del planeta está en el registro rocoso. Y de él podemos aprender qué le sucede a nuestro planeta en estas condiciones extremas”.