A primera vista, el laboratorio de Nam-Joon Cho en la Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur, parece un centro de investigación típico: científicos trabajando arduamente, mesas de trabajo abarrotadas y un zumbido de maquinaria de fondo. Pero las manchas de color amarillo anaranjado en las batas colgadas de ganchos insinúan un tema de estudio menos común.

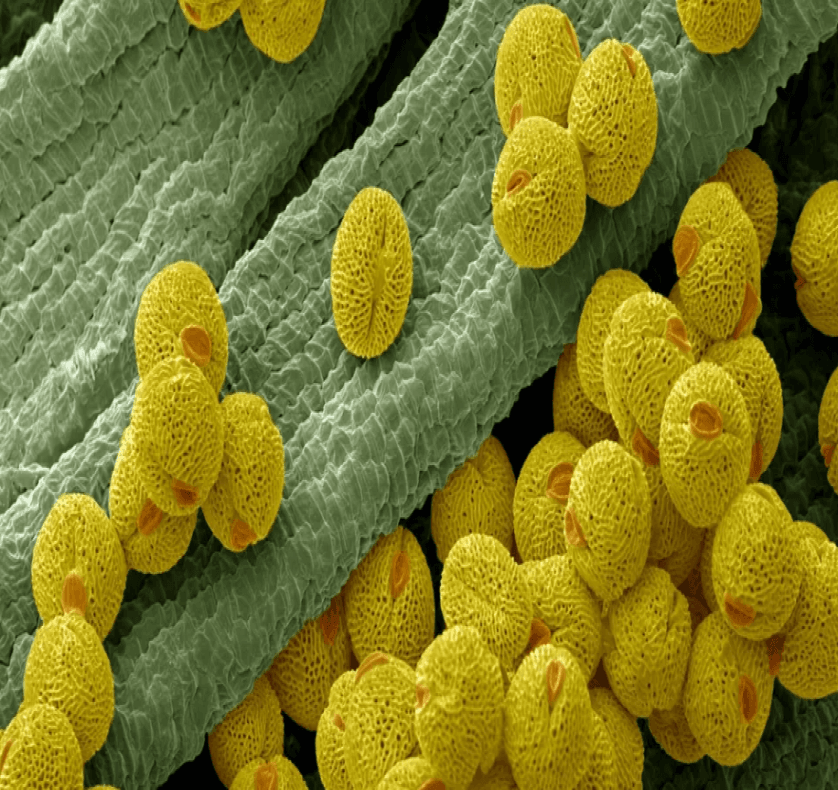

La mancha polvorienta es polen: granos microscópicos que contienen células reproductivas masculinas que árboles, malezas y pastos liberan estacionalmente. Pero Cho no estudia efectos molestos como la fiebre del heno ni lo que el polen significa para las plantas que lo producen. En cambio, el científico de materiales ha dedicado una década a desarrollar y perfeccionar técnicas para remodelar la rígida capa exterior del polen —hecha de un polímero tan resistente que a veces se le llama “el diamante del mundo vegetal” —, transformando los granos en una consistencia similar a la de la mermelada. Cho cree que este microgel podría ser un componente versátil para muchos materiales ecológicos, incluidos papel, películas y esponjas.

Mucha gente piensa en el polen, cuando no fertiliza las plantas ni alimenta a los insectos, como polvo inútil, pero tiene aplicaciones valiosas si se sabe cómo trabajar con él, dice Cho, quien fue coautor de un resumen de las posibles aplicaciones del polen en la Revisión Anual de Ingeniería Química y Biomolecular de 2024. Él no es el único científico que piensa así. Noemi Csaba, investigadora en nanotecnología y administración de fármacos en la Universidad de Santiago de Compostela en España, quiere desarrollar cáscaras de polen ahuecadas en vehículos protectores para administrar fármacos a los ojos, pulmones y estómago.

Los investigadores que estudian la utilidad del polen para las personas son una especie poco común, afirma Csaba. “Me sorprende un poco”, añade. “El polen es un biomaterial sumamente interesante”.

Ablandando la cáscara

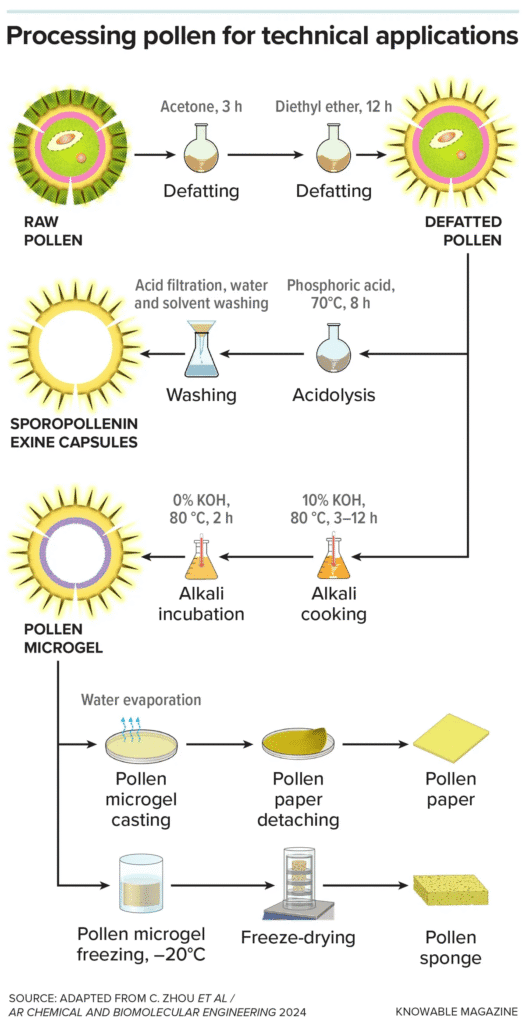

Para empezar a trabajar con el polen, los científicos pueden eliminar la capa pegajosa que rodea los granos mediante un proceso llamado desengrasado. Eliminar estos lípidos y proteínas alergénicas es el primer paso para crear las cápsulas vacías para la administración de fármacos que Csaba busca. Sin embargo, más allá de eso, la capa aparentemente impenetrable del polen —compuesta por el biopolímero esporopolenina— ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo y ha limitado su uso.

Un gran avance se produjo en 2020, cuando Cho y su equipo informaron que incubar polen en una solución alcalina de hidróxido de potasio a 80°C podría alterar significativamente la química de la superficie de los granos de polen, permitiéndoles absorber y retener agua fácilmente. El polen resultante es tan maleable como la plastilina, afirma Shahrudin Ibrahim, investigador del laboratorio de Cho que ayudó a desarrollar la técnica. Antes del tratamiento, los granos de polen son más parecidos a canicas: duros, inertes y prácticamente no reactivos. Después, las partículas son tan blandas que se adhieren fácilmente, lo que permite la formación de estructuras más complejas. Esto abre numerosas posibilidades, afirma Ibrahim, sosteniendo con orgullo un frasco del granizado amarillo-marrón en el laboratorio.

Al verterse en un molde plano y secarse, el microgel se ensambla formando un papel o película, dependiendo del grosor final, que es resistente pero flexible. Además, es sensible a estímulos externos, como cambios de pH y humedad. La exposición a la solución alcalina hace que los polímeros constituyentes del polen se vuelvan más hidrófilos, es decir, que atraen agua, por lo que, según las condiciones, el gel se hinchará o contraerá debido a la absorción o expulsión de agua, explica Ibrahim.

Esta combinación ganadora de propiedades, según los investigadores singapurenses, convierte a la película de polen en una opción prometedora para numerosas aplicaciones futuras: actuadores inteligentes que permiten a los dispositivos detectar y responder a cambios en su entorno, monitores de salud portátiles para monitorizar las señales cardíacas, y más. Y dado que el polen es naturalmente protector contra los rayos UV, existe la posibilidad de que pueda sustituir a ciertos sustratos fotónicamente activos en células solares de perovskita y otros dispositivos optoelectrónicos.

El laboratorio de Cho también ha demostrado que se puede imprimir papel a partir de polen. Podría ser una alternativa sostenible al papel tradicional para escribir, imprimir y empacar, según Cho, quien ha patentado el proceso de producción del microgel. La producción de papel tradicional destruye árboles y consume muchos recursos, requiriendo hasta 13 litros de agua por cada página producida. El polen se libera de forma natural en grandes cantidades desde las plantas productoras de semillas, y obtener papel a partir de él solo requiere unos sencillos pasos. La tinta se puede eliminar con un simple lavado con solución alcalina, un proceso que permite reutilizar el papel.

Además, el microgel de polen liofilizado forma esponjas porosas. Estas podrían utilizarse como andamios para ingeniería de tejidos, para detener hemorragias o para absorber derrames de petróleo.

El equipo de Cho suele trabajar con polen de girasol y camelia, que adquieren a bajo precio como mezcla de polen de abeja, principalmente de China. Sin embargo, afirman que su método de hidrólisis alcalina funcionaría bien con una amplia gama de especies vegetales. El polen es abundante, añade Cho: una sola flor del girasol común, por ejemplo, produce entre 25.000 y 67.000 granos cada verano. Además, es fácil de recolectar de las abejas en colmenas comerciales.

Los productos a base de polen aún tienen un largo camino por recorrer antes de llegar al mercado, añade Ibrahim; la clave ahora mismo es predecir los desafíos e idear soluciones sostenibles. Con otros biomateriales en los que trabajan los investigadores, como el quitosano y la celulosa, es necesario destruir un crustáceo o un árbol. En comparación, el polen consume muchos menos recursos: “No estamos destruyendo la planta”, afirma. “Ni siquiera estamos destruyendo las flores”.

Fuente: Live Science.