Por: Ted Powers

Un antibiótico descubierto en la Isla de Pascua en 1964 desencadenó un éxito farmacéutico multimillonario. Sin embargo, la historia sobre este “medicamento milagroso” ha ignorado por completo a las personas y la política que hicieron posible su descubrimiento.

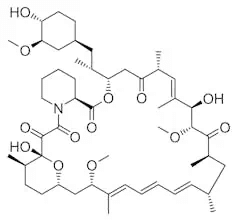

El fármaco rapamicina, que debe su nombre al nombre indígena de la isla, Rapa Nui, se desarrolló inicialmente como inmunosupresor para prevenir el rechazo de trasplantes de órganos y mejorar la eficacia de los stents en el tratamiento de la enfermedad coronaria. Desde entonces, su uso se ha extendido al tratamiento de diversos tipos de cáncer, y actualmente se investiga su potencial para tratar la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas e incluso el envejecimiento. De hecho, casi a diario se publican estudios que demuestran la capacidad de la rapamicina para prolongar la esperanza de vida o combatir enfermedades relacionadas con la edad. Una búsqueda en PubMed revela más de 59.000 artículos de revistas que mencionan la rapamicina, lo que la convierte en uno de los fármacos más comentados en medicina.

La clave del poder de la rapamicina reside en su capacidad para inhibir una proteína llamada diana de la rapamicina quinasa (TOR). Esta proteína actúa como regulador principal del crecimiento y el metabolismo celular. Junto con otras proteínas asociadas, TOR controla la respuesta celular a los nutrientes, el estrés y las señales ambientales, influyendo así en procesos importantes como la síntesis de proteínas y la función inmunitaria. Dado su papel central en estas actividades celulares fundamentales, no sorprende que el cáncer, los trastornos metabólicos y las enfermedades relacionadas con la edad estén relacionados con el mal funcionamiento de TOR.

A pesar de su omnipresencia en la ciencia y la medicina, el descubrimiento de la rapamicina ha permanecido en gran medida desconocido para el público. Muchos expertos en el campo saben que científicos de la compañía farmacéutica Ayerst Research Laboratories aislaron la molécula de una muestra de suelo que contenía la bacteria Streptomyces hydroscopicus a mediados de la década de 1970. Lo que es menos conocido es que esta muestra de suelo se recolectó como parte de una misión canadiense a Rapa Nui en 1964, llamada Expedición Médica a la Isla de Pascua (METEI).

Como científica que construyó su carrera en torno a los efectos de la rapamicina en las células, me sentí obligada a comprender y compartir la historia humana que subyace a su origen. Conocer el trabajo de la historiadora Jacalyn Duffin sobre METEI cambió por completo la perspectiva que muchos de mis colegas y yo tenemos sobre nuestro propio campo. Descubrir el complejo legado de la rapamicina plantea importantes preguntas sobre el sesgo sistémico en la investigación biomédica y lo que las compañías farmacéuticas deben a las tierras indígenas de las que extraen sus descubrimientos exitosos.

Historia de METEI

La Expedición Médica a la Isla de Pascua fue una iniciativa de un equipo canadiense compuesto por el cirujano Stanley Skoryna y el bacteriólogo Georges Nogrady. Su objetivo era estudiar cómo una población aislada se adaptaba al estrés ambiental, y creían que la construcción de un aeropuerto internacional en la Isla de Pascua ofrecía una oportunidad única. Presumían que el aeropuerto aumentaría el contacto con la población de la isla, lo que a su vez afectaría su salud y bienestar.

Con financiación de la Organización Mundial de la Salud y el apoyo logístico de la Marina Real Canadiense, METEI llegó a Rapa Nui en diciembre de 1964. A lo largo de tres meses, el equipo realizó exámenes médicos a casi todos los 1.000 habitantes de la isla, recogiendo muestras biológicas y estudiando sistemáticamente la flora y la fauna de la isla. Fue como parte de estos esfuerzos que Nogrady recogió más de 200 muestras de suelo, una de las cuales terminó conteniendo la cepa de bacterias Streptomyces productora de rapamicina.

Es importante comprender que el objetivo principal de la expedición era estudiar al pueblo Rapa Nui como una especie de laboratorio viviente. Incentivaron la participación mediante sobornos, ofreciendo regalos, alimentos y suministros, y mediante la coerción, reclutando a un sacerdote franciscano con larga trayectoria en la isla para que ayudara en el reclutamiento. Si bien las intenciones de los investigadores pudieron haber sido honorables, se trata, sin embargo, de un ejemplo de colonialismo científico, donde un equipo de investigadores blancos decide estudiar a un grupo de sujetos predominantemente no blancos sin su participación, lo que resulta en un desequilibrio de poder.

Hubo un sesgo inherente en la creación de METEI. Por un lado, los investigadores asumieron que Rapa Nui había estado relativamente aislado del resto del mundo, cuando en realidad existía una larga historia de interacciones con países fuera de la isla, que comenzó con informes desde principios del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX.

METEI también asumió que los Rapa Nui eran genéticamente homogéneos, ignorando la compleja historia de migración, esclavitud y enfermedades de la isla. Por ejemplo, la población actual de Rapa Nui es mestiza, con ancestros polinesios y sudamericanos. Esta población también incluía sobrevivientes de la trata de esclavos africanos que regresaron a la isla y trajeron consigo enfermedades, como la viruela.

Este error de cálculo socavó uno de los objetivos clave de investigación de METEI: evaluar cómo la genética afecta el riesgo de enfermedades. Si bien el equipo publicó varios estudios que describen la diferente fauna asociada con Rapa Nui, su incapacidad para desarrollar una línea de base probablemente sea una de las razones por las que no se realizó un estudio de seguimiento tras la finalización del aeropuerto en la Isla de Pascua en 1967.

Dando crédito a quien lo merece

Las omisiones en las historias sobre el origen de la rapamicina reflejan puntos ciegos éticos comunes en cómo se recuerdan los descubrimientos científicos. Georges Nogrady trajo muestras de suelo de Rapa Nui, una de las cuales llegó finalmente a los Laboratorios de Investigación Ayerst. Allí, Surendra Sehgal y su equipo aislaron la rapamicina, que finalmente se comercializó a finales de la década de 1990 como el inmunosupresor Rapamune. Si bien la persistencia de Sehgal fue clave para mantener el proyecto a flote durante las turbulencias corporativas —llegando incluso a almacenar un cultivo en su país— ni Nogrady ni el METEI fueron reconocidos en sus publicaciones emblemáticas.

Si bien la rapamicina ha generado miles de millones de dólares en ingresos, el pueblo Rapa Nui no ha recibido ningún beneficio económico hasta la fecha. Esto plantea interrogantes sobre los derechos indígenas y la biopiratería, que es la comercialización del conocimiento indígena.

Acuerdos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas de 1992 y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 buscan proteger las reivindicaciones indígenas sobre los recursos biológicos, alentando a los países a obtener el consentimiento y la opinión de los pueblos indígenas, y a proporcionar reparación por posibles daños antes de iniciar proyectos. Sin embargo, estos principios no existían durante la época del METEI.

Algunos argumentan que, dado que la bacteria que produce la rapamicina se ha encontrado en otros lugares, el suelo de la Isla de Pascua no fue esencial para el descubrimiento del fármaco. Además, dado que los isleños no usaban rapamicina ni conocían su presencia en la isla, algunos argumentan que no es un recurso que se pueda robar.

Sin embargo, el descubrimiento de la rapamicina en Rapa Nui sentó las bases para toda la investigación y comercialización posterior de la molécula, y esto sólo se logró gracias a que las personas fueron los sujetos de estudio. Reconocer y educar formalmente al público sobre el papel esencial que desempeñaron los Rapa Nui en el descubrimiento final de la rapamicina es clave para compensarlos por sus contribuciones.

En los últimos años, la industria farmacéutica en general ha comenzado a reconocer la importancia de una compensación justa por las contribuciones indígenas. Algunas empresas se han comprometido a reinvertir en las comunidades de donde provienen valiosos productos naturales. Sin embargo, en el caso de los Rapa Nui, las compañías farmacéuticas que se han beneficiado directamente de la rapamicina aún no han hecho tal reconocimiento.

En definitiva, METEI es una historia de triunfo científico y ambigüedades sociales. Si bien el descubrimiento de la rapamicina transformó la medicina, el impacto de la expedición en el pueblo Rapa Nui es más complejo. Creo que las cuestiones de consentimiento biomédico, colonialismo científico y contribuciones ignoradas resaltan la necesidad de un análisis más crítico y una mayor conciencia del legado de los descubrimientos científicos revolucionarios.

Este artículo es una traducción de otro publicado en The Conversation. Puedes leer el texto original haciendo clic aquí.