Quizás no reconozcas el nombre Tegenaria domestica, pero probablemente hayas visto una. Conocida como la “araña doméstica” o “araña tejedora de embudo”, es una de las arañas más comunes del mundo.

Ahora imagina 69.000 arañas tejiendo una gigantesca telaraña en una cueva tóxica con olor a huevos podridos. Si eso no te parece suficiente, añade otras 42.000 de una especie diferente y colócalas en una pared de la cueva donde nunca llega la luz. La enorme telaraña colonial cubre una superficie de más de 100 metros cuadrados, mayor que un apartamento de dos habitaciones. Esto es lo que encontraron los investigadores que exploraban una cueva entre Grecia y Albania, y reescribe por completo lo que sabíamos sobre estas especies.

Una cueva alimentada por veneno

La mayoría de los ecosistemas terrestres se sustentan en la fotosíntesis. Las plantas y las bacterias utilizan la luz solar para generar energía, la cual, en última instancia, mantiene todo el ecosistema. Sin embargo, en esta cueva profunda y oscura, la fotosíntesis no funciona debido a la ausencia de luz. Por lo tanto, las bacterias recurren a la quimiosíntesis.

En lo profundo de la cueva, los manantiales alimentan un arroyo. Pero no se trata de agua fresca de montaña. Es una mezcla sulfurosa, cargada de sulfuro de hidrógeno (H₂S), el mismo compuesto que da a los huevos podridos su mal olor y que es letalmente tóxico para la mayoría de los animales, incluidos nosotros. Algunos microorganismos se alimentan de este sulfuro de hidrógeno, formando la base de la cadena alimentaria.

Este no es el primer ecosistema de este tipo que se descubre. El más famoso es la cueva de Movile en Rumania, descubierta en 1986. Al igual que la cueva de azufre, es un mundo sulfídico aislado que alberga una extraña colección de especies endémicas: criaturas pálidas y ciegas que han evolucionado en completo aislamiento. Desde entonces, se han encontrado sistemas similares en Frasassi (Italia) y Ayyalon (Israel). Estas “cuevas químicas” son laboratorios naturales que nos permiten estudiar cómo podría existir la vida en otros planetas, en entornos que consideraríamos completamente inhabitables. Y en la Cueva de Azufre, esta baba microbiana realmente favorece una explosión de vida.

Las bacterias son consumidas por invertebrados acuáticos como oligoquetos (gusanos) y gasterópodos (caracoles). Pero el principal consumidor es un tipo específico de mosca: las larvas de quironómidos, o mosquitos no picadores. Estas larvas se alimentan de la sustancia microbiana y, al madurar, emergen como un enjambre de moscas adultas que llenan el aire sobre el arroyo sulfuroso.

Si eres una araña, ¡son noticias fantásticas! Es un bufé libre, abierto las 24 horas, todo el año. Y las arañas han venido a darse un festín.

La gran telaraña

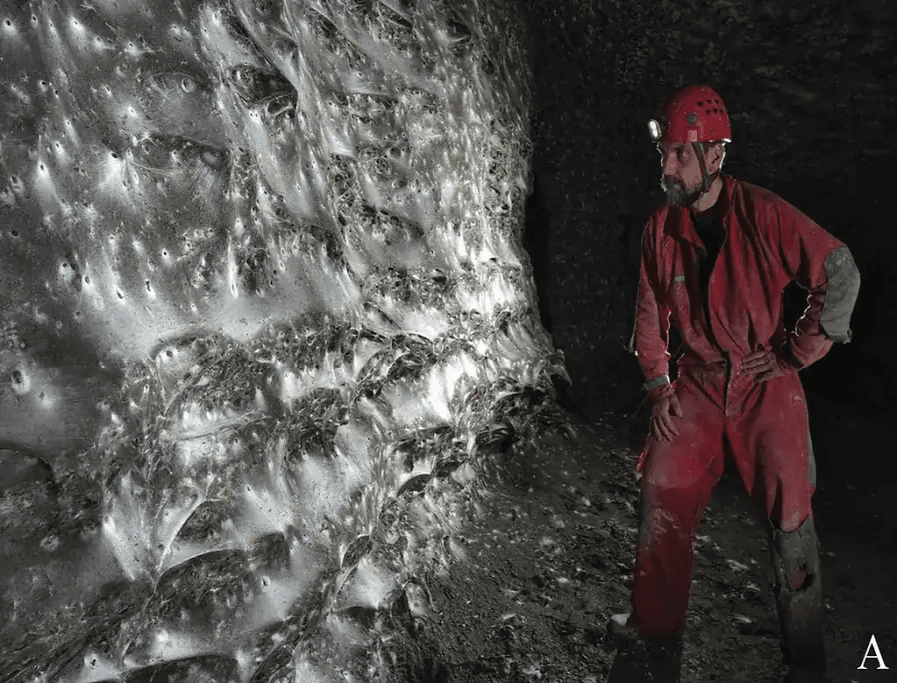

A unos 50 metros de la entrada de la cueva, las paredes ya no son de roca, sino de telaraña. La estructura, sobrecogedora e inmensa, se formó cuando miles de arañas construyeron sus telas en forma de embudo una al lado de la otra, fusionándolas en una colonia gigantesca.

“La colonización de la Cueva de Azufre por T. domestica fue impulsada muy probablemente por los abundantes recursos alimenticios representados por el denso enjambre de quironómidos [mosquitos] que prosperaban en la cueva”, escriben los investigadores en el estudio.

Aun con esta fuente de alimento, la gigantesca telaraña sigue siendo impresionante. Las arañas suelen ser criaturas solitarias, y las telarañas comunales son inusuales. Nadie ha documentado jamás una tan grande como esta.

Los investigadores tienen una teoría sobre por qué sucede esto. En el exterior, la comida escasea. Las moscas abundan. Su densidad siempre es relativamente baja. Por eso, las arañas evolucionaron para proteger sus mejores zonas. Mientras tanto, en la Cueva de Azufre, hay una constante avalancha de 2,4 millones de moscas en un espacio relativamente pequeño. El suministro de alimento es tan constante que está anulando la ventaja evolutiva de la vida solitaria. Hay tanta comida que no tiene mucho sentido proteger un lugar específico.

Las arañas simplemente se unen a la telaraña, que, vista de cerca, parece ser “el resultado de la unión de numerosas telarañas individuales en forma de embudo”. No se trata de un proyecto único y organizado; no es como una ciudad. Es más bien un suburbio arácnido y anárquico, donde cada una construye su hogar (telaraña) como quiere, donde puede.

Pero no todas las arañas participan. Metellina merianae, otra araña, también se alimenta del mismo enjambre de moscas. Sin embargo, construye telas orbiculares solitarias, a pesar de tener los mismos incentivos. Esto sugiere que el comportamiento colonial es una adaptación específica y facultativa de T. domestica y P. vagans, y no una respuesta simple de todas las arañas.

Lo cual nos lleva a otra pregunta: ¿Por qué estas dos especies coexisten pacíficamente cuando, en condiciones normales, una depreda a la otra?

Evolucionando en la oscuridad

Los investigadores no se limitaron a suponer que las arañas se alimentan de moscas. Utilizaron una técnica llamada análisis de isótopos estables para rastrear la “huella dactilar” química de la cadena alimentaria. Las proporciones de isótopos de carbono y nitrógeno (específicamente δ¹³C y δ¹⁵N) en los tejidos de un animal reflejan su alimentación.

Pero la T. domestica no se alimenta de la mucho más pequeña P. vagans. En otros entornos, los investigadores han observado que la primera depreda a la segunda, pero no aquí. El equipo plantea la hipótesis de que, en ausencia de luz, la gran T. domestica simplemente no puede ver a las arañas más pequeñas. La P. vagans emplea una estrategia de emboscada estática, moviéndose solo en breves ráfagas. En la oscuridad total, son prácticamente invisibles para sus vecinas más grandes y con visión reducida. Simplemente se desplazan por el entorno y se unen a la telaraña.

Luego realizaron análisis genéticos a las arañas. ¿Se trata realmente de las mismas arañas “domésticas” que a veces vemos en nuestras casas?

La respuesta es tanto “sí” como “no”. Los análisis morfológicos y moleculares confirmaron que se trata de la misma especie. Sin embargo, las poblaciones de la Cueva de Azufre son genéticamente distintas de otras poblaciones. Los 32 ejemplares de T. domestica muestreados en la cueva compartían la misma huella genética única, que mostraba una mutación constante. Los investigadores también analizaron arañas de las cercanías de la cueva y no encontraron esta mutación. Esto sugiere fuertemente que las arañas de la cueva están aisladas. No son simplemente fugitivas del exterior. Constituyen una población distinta y establecida, probablemente atrapada por este peculiar entorno y adaptándose a él.

Lo mismo ocurre con las demás arañas de la cueva. Siguen su propio camino evolutivo.

Su ciclo de vida parece reflejar esto. Con una temperatura estable y un suministro constante de alimento, cabría esperar que la reproducción fuera constante. Sin embargo, por alguna razón, parecen poner muchos más huevos (un promedio de 26) en verano que en primavera u otoño (13-14 huevos). Esto resulta aún más sorprendente dado que la T. domestica suele poner hasta 100 huevos. Algo está alterando su comportamiento reproductivo, y se desconoce qué es.

Este extraño mundo arácnido es un testimonio de la increíble capacidad de adaptación de la vida. La Cueva de Azufre es un entorno extremo, tóxico para la mayoría. Sin embargo, para estas arañas, es un paraíso. Se han topado con un mundo de alimento inagotable y, en respuesta, han reescrito sus propias reglas biológicas. Una criatura que creíamos conocer —la solitaria araña del sótano— nos ha revelado que tiene una vida secreta como arquitecta de una ciudad de millones de habitantes, alimentada por azufre, que aguarda en la oscuridad.

El estudio fue publicado en la revista Subterranean Biology.

Fuente: ZME Science.